絶滅危惧種の フンボルトペンギン が日本で「大繁殖」している理由とは?

皆さんは絶滅危惧に指定されている フンボルトペンギン をご存じだろうか?

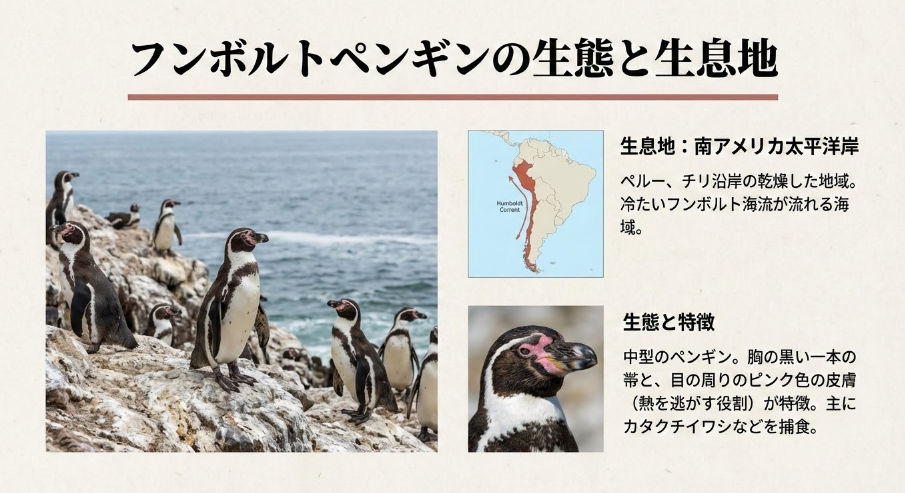

フンボルトペンギン は、南米チリやペルーの沿岸に生息しているペンギンだ。

現在、地球温暖化や漁業の影響により絶滅危惧種(VU:危急種)に指定されており、生息数は年々減少している。

しかし、南米で絶滅の危機に瀕しているペンギンが、ここ日本では、驚くべき勢いで増え続けているのだ。

今回は、なぜ日本がフンボルトペンギンの「繁殖大国」となったのか、その驚異的な成功の裏にある戦略と、秘められた課題に迫る。

Table of Contents

驚異の「ジャパン・ブリード」:飼育個体数が野生を凌ぐ勢い

現在、日本の動物園や水族館で飼育されているフンボルトペンギンの個体数は、世界的に見ても突出している。

その数は、野生の生息総数に匹敵する、あるいは超える勢いで増え続けているとも言われている。

これは、日本の日本動物園水族館協会(JAZA)を中心とした、半世紀以上にわたる地道な努力の結晶だ。日本の飼育下繁殖の成功率は世界でもトップクラスであり、「ジャパン・ブリード」は、世界のフンボルトペンギン保全活動において、異例の成功例として注目を集めている。

なぜ日本で大繁殖に成功したのか?成功の鍵は「血統管理」

日本の動物園・水族館がフンボルトペンギンの繁殖に成功した理由は、単に飼育環境が良いからというだけではない、。そこには、非常に論理的で計画的な戦略が存在しする。

1. 厳格な血統管理と個体間移動

最大の成功要因は、「血統登録と管理」の徹底だ。

JAZAは、どの個体がどの個体の子孫であるかを厳密に記録し、近親交配を避けるための詳細なデータ管理を行っている。

繁殖に適した個体同士を、全国の動物園や水族館間で計画的に移動させることで、遺伝子の多様性を維持し、健康で丈夫なヒナを孵化させることに成功している。

2. 最適な飼育環境の提供

日本の気候は、南米のフンボルト海流が流れる沿岸地域と類似しており、ペンギンにとって比較的暮らしやすい環境だ。加えて、各施設が岩場や砂浜、水温など、自然に近い環境を再現するための工夫を凝らした結果、ペンギンたちはストレスなく繁殖活動を行うことができている。

3. 飼育員の熱意と専門知識

日々の健康チェック、給餌方法の改善、巣箱の工夫など、飼育員たちの熱意と長年の経験に基づく専門知識が、繁殖成功を支える最後の砦となっている。

「大繁殖」という光と影:保全活動の真の課題

日本での繁殖成功は素晴らしいニュースですが、これをもってフンボルトペンギンの絶滅危機が去ったわけではない。飼育下での成功の裏側には、保全活動の根本的な課題が横たわっている。

1. 遺伝子の多様性の壁

飼育下でどれだけ個体数を増やしても、野生の個体と隔離された小さなグループ内での繁殖である限り、遺伝子の多様性には限界がある。

これは、環境変化や病気に弱いペンギンが生まれるリスクを常に抱えていることを意味する。

2. 野生復帰の難しさ

日本で生まれたフンボルトペンギンを、そのまま南米の野生に戻すことは極めて困難だ。飼育下で育ったペンギンは、野生の環境で生きていくための「狩りの技術」や「天敵から身を守る術」を知らない。

日本の成功は、「絶滅の保険」としては機能しているが、野生個体数の回復という究極の目標達成には、依然として大きな壁がある。

まとめ

フンボルトペンギンの日本での大繁殖は、日本の動物園・水族館が世界に誇るべき功績だ。これは、単なる「可愛いペンギンが増えた」という話ではなく、科学的な血統管理と、飼育員の献身的な努力が生み出した「奇跡のプロジェクト」と言える。

しかし、この成功を真に価値あるものにするためには、日本で得られた飼育技術や知見を、野生の保護活動にどのようにフィードバックしていくか、その国際的な貢献が今後の鍵となるだろう。

ちなみに、日本で最もペンギンの飼育数が多い水族館は、長崎ペンギン水族館(長崎県)だ。

この水族館は、その名の通りペンギンに特化しており、世界のペンギン18種のうち9種を飼育しており、これは日本の施設で最も多い種類数だ。総個体数は常に変動するが、180羽以上を飼育していることが知られている。

9年前に一度訪れたが、長崎らしさが感じられる非常に趣深い水族館だったので、ぜひ足を運んでみてほしい。